企业专利布局:购买专利到底多少钱?最新价格表

买专利 > 企业专利 访问量:📝 全新动态:关于购买一项专利所需费用的深度剖析。

想必大家心中都存有这样的疑问:“购置一项专利究竟需花费多少钱呢?”此问题看似简洁,然而答案实则纷繁复杂。依据我们针对当下专利交易市场所展开的详尽调研可知,发明专利于市场上的价格,大致处于 1 万元至 10 万元这一区间范围之内,部分具备高价值的核心技术专利,其价格甚至能够达到数十万乃至上百万元之多。相对而言,实用新型专利的价格就显得较为亲民一些,一般来讲,是在 1500 元到 4500 元之间;而外观设计专利的价格则最低,通常情况下,是在 2000 元以下。

不过呢,这仅仅只是所谓的“基础价格”罢了,实际上真正的成交价格,会受到诸多方面因素的影响:

就技术含量与创新性方面而言,那些能够解决行业“卡脖子”难题的专利,其存在着巨大的溢价空间,或许会翻倍甚至更高。

从市场需求与行业热度角度来看,例如像 AI、量子计算、新能源、生物医药等处于前沿领域的专利,其价格呈现出不断攀升的态势。

关于专利实施状态,已经投入到量产阶段并且产生收益的专利,其价值远远高于仅仅停留在“纸上技术”层面的专利。

在法律状态与剩余年限方面,授权但尚未下证的专利,有时候会比已经下证的专利价格更为昂贵(这是因为审查风险依然存在);并且剩余保护期限越长的话,其价值也就越高。

至于权利要求范围,保护范围越是宽泛,就越能够有效地“阻挡”竞争对手,那么价格自然而然也就更高。

在专利来源方面,高校科研成果转化而来的专利,通常情况下性价比是比较高的;而专业机构或者个人发明人手中所拥有的专利,其定价或许会更高一些。

💡 特别予以提醒:

倘若你是出于申报高新技术企业的目的,那么建议优先选择发明专利,原因在于一类知识产权(发明)在高新认定过程当中,是能够多次重复加以使用的,然而实用新型和软著却仅仅只能使用一次!务必注意千万不要买到“已经被他人使用过的实用新型专利”,不然的话就白白浪费钱财了。

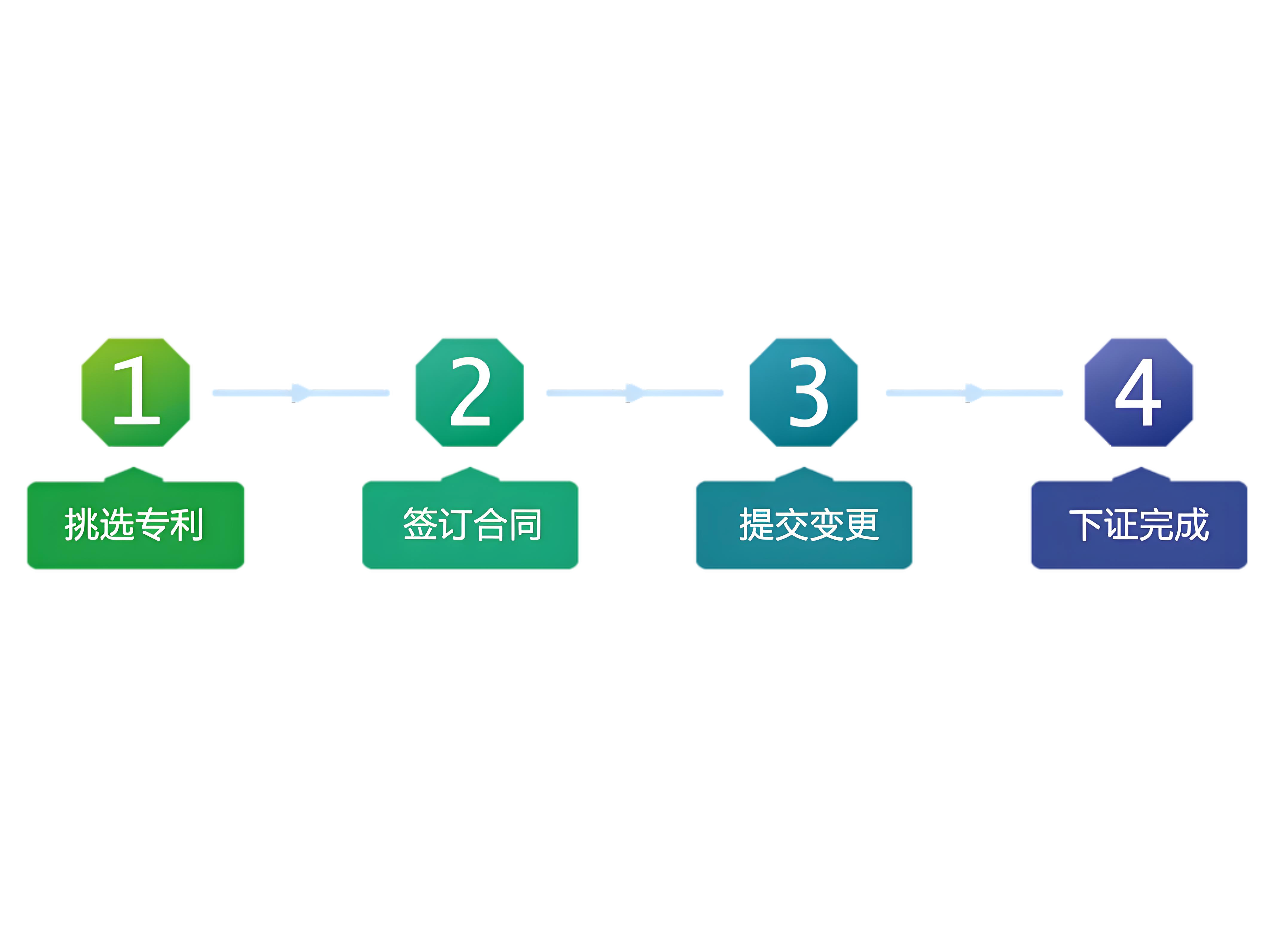

🔄 针对正规专利购买流程的全面解析(并附上避坑指南)

倘若有购买专利的打算,千万不要直接进行转账操作!必须要遵循正规的流程,以此来保障自身权益。以下便是标准的专利转让购买流程:

🔍 向客服索要相关专利清单

借助正规的专利交易平台或者代理机构,索要契合你技术领域以及预算的专利清单,进而查看其中的摘要、权利要求、法律状态等相关信息。

✅ 选定目标专利

综合结合技术方向、企业自身需求、价格等多方面因素,从中筛选出最为合适的 1 - 3 项专利,展开深入的评估。

📝 签订《专利转让合同》

合同当中必须清晰明确:专利号、转让方相关信息、转让金额、付款方式、交付时间、违约责任等等。在此建议由专业的律师或者代理机构进行审核。

📊 进行专利权利变更(著录项目变更)

双方共同向国家知识产权局提交“著录项目变更申报书”,同时缴纳变更费用(大约为 200 元),随后进入到官方的审核流程当中。

🎯 下证完结,正式归属

在审核通过之后,国家知识产权局会下发《手续合格通知书》,至此专利权正式转移至你公司名下,整个流程大约需要 1 - 3 个月的时间。

⚠️ 重要提示:

需对“低价陷阱”保持高度警惕:那些价格远远低于市场正常价位的专利,极有可能存在诸如无效、质押以及侵权等方面的风险。

必须对专利法律状态予以核查:可经由“中国及多国专利审查信息查询系统”进行免费查询。

建议委托专业机构来实施专利价值评估工作,以此避免出现买贵或者买错的状况。

🧩 企业怎样做好专利布局,打造创新的护城河呢?

购买专利仅仅是一种“短平快”的手段而已,对于真正具备长远眼光的企业而言,建立自身的专利布局战略,无疑是必不可少的。那么,究竟什么是专利布局呢?简单来讲,就是围绕核心技术,以有计划、有策略的方式,申请一系列彼此相互关联、层层加以保护的专利组合,进而形成一张“密不透风”的技术防护网络。

📌 企业专利布局所具备的五大核心价值:

保护创新成果,防止被他人抄袭;

提升企业估值,为融资、并购提供助力;

获取市场准入资格,突破竞争对手所设置的专利封锁;

增强议价能力,在供应链当中占据主动地位;

主导行业标准,将核心专利融入国家标准或者国际标准之中。

📌 企业该如何进行布局呢?给出三大策略建议:

对核心产品实施全面保护:针对主打产品,从结构、材料、工艺以及软件等多个维度展开专利申请。

对前瞻技术提前进行卡位:就如同当年美国公司提前布局图形界面那般,针对未来5 - 10年有可能出现爆发式增长的技术,提前开展申请工作。

构建专利池与防御网络:运用“地毯式”“围墙式”“包围式”等策略,形成一个多层次、立体化的专利组合。

📌 总结:专利不单单是资产,更是一种战略武器

在当下的商业竞争环境里,专利已然超越了“技术保护”这一单一功能范畴,成为企业用以抢占市场、提升品牌形象、获取资本青睐的核心战略资源。无论是通过购买专利来实现快速补强,还是依靠自主布局构建壁垒,都应当以企业的长远发展作为目标,进行科学的规划,并予以精准的执行。

请记住:购买专利并非消费行为,而是一种投资;开展布局并非负担,而是打造护城河。